معضلة الرواتب

عمر غازي

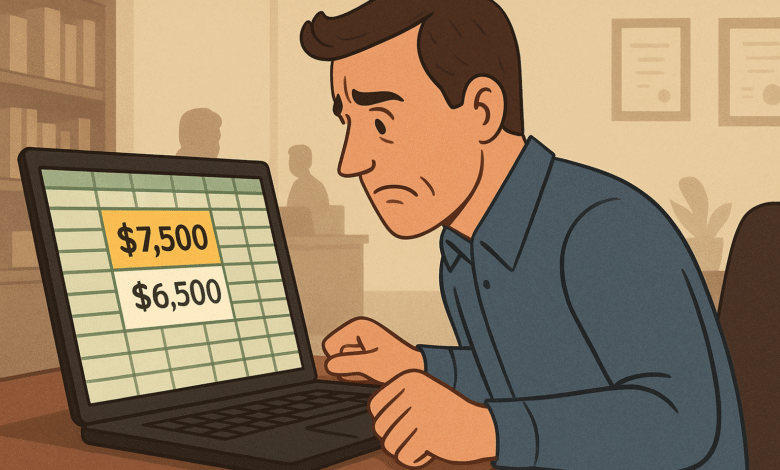

هل يتبدل شعورك بعملك حين تعرف رقمًا لم تكن تعرفه، موظف يفتح جدولًا فيغافله راتبُ أعلى من راتبه لزميل له في نفس مستوى الخبرة فيهبط الرضا فجأة رغم أن مهامه لم تتغير وقدرته لم تنقص وسقف عطائه هو ذاته، هنا تعمل المقارنة عملها فتخلط بين قيمة الذات وسعر السوق وتحوّل سؤال التطور إلى مرارة يومية لا تزيد صاحبها إلا وهنًا.

في جامعة كاليفورنيا عام 2012 تتبّع باحثون أثر معرفة الموظف بدخل أقرانه داخل مؤسسة عامة كبيرة فهبط رضا من اكتشف فارقًا سلبيًا وارتفعت نواياه في البحث عن بديل رغم أن إنتاجيته لم تتبدل في المدى القصير، المعنى أن معرفة رقم معزول بلا سياقه تجرح العدالة المدركة حتى لو لم تتغير عدالة القرار في أصلها.

وفي دراسة أخرى قادها باحثون من هارفارد ومعهد في كاليفورنيا عام 2018 ظهر أن المقارنة تطفئ الحافز حين يكون المرجع زميلًا أقرب منزلة بينما يصبح الأثر أكثر تعقيدًا حين يكون المرجع مديرًا أعلى، أي أن المقارنة أداة عمياء إذا انفصلت عن سلم الأدوار ومعايير التقييم وحاجة العمل في لحظته، فهي تلتقط رقمًا وتترك القصة التي وُلد فيها الرقم.

لكن الشفافية ليست شرًا بإطلاق كما أن الكتمان ليس خيرًا بإطلاق، فالشفافية المؤسسية المنظمة التي تشرح نطاقات الرواتب ومعايير التدرج تحسّن الانصاف المدرك وتقلل الظنون، أما أن يعرف الموظف رواتب زملائه واحدًا واحدًا بلا تفسير للفرق الزمني ولا لاحتياجات المشاريع ولا لمستوى الندرة فذلك وصفة جاهزة لسوء الفهم والخصومة، إذ تتحول أرقام طبيعية في اقتصاد العمل إلى أحكام أخلاقية على الزملاء والمديرين بغير بيّنة كافية.

ما يغيب عن كثيرين أن رقم اليوم هو ابنُ لحظة تفاوض لا مجرد تقييمٍ هادئ في غرفة مغلقة، فقد تعيّن شخص لأنه كان المتاح في أسبوعٍ عصيب من المشروع وكانت مهارة بعينها نادرة في السوق وكانت ميزانية الربع تسمح بالاستثناء وكانت كلفة التأخير أعلى من كلفة المبالغة المؤقتة في الراتب، وقد يُحسن المتقدم التفاوض مع أن أثره المتوقع لا يساوي الرقم، وقد يدخل آخر بهدوء في توقيت سهل فيظفر براتب أدنى وهو أصلب أثرًا على المدى الطويل، هذه كواليس لا يراها من لم يقترب من موقع القرار ولا يعرف دور التوقيت ودورة الميزانية ومخاطر التأخير ونُدرة المهارة في تسعير الكفاءات.

لذلك يصح في عالم الأجور مثلٌ قديم يقول القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، من قفز فوق قيمته بسبب ظرفٍ طارئ قد يصمد شهرًا ولا يصمد عامًا لأن المؤسسة ما إن تخرج من حالة الاضطرار حتى تبحث عن اتساق داخلي وتوازنٍ في هيكل الأجور فتقترب ساعة المراجعة أو المغادرة، بينما من دخل براتبٍ أدنى لكنه راكم أثرًا موثوقًا ووسع منفعته وتحمّل صعود المشاريع وهبوطها صار خيارًا آمنًا عند الإدارة، وحين تقارن الشركة بين عائدات أصحاب الرواتب الكبيرة الذين لم يثبتوا وبين من حملوا العمل فعلًا تتبدل القناعة داخليًا وتبدأ زيادات لاحقة تعيد الرقم إلى حيث يجب أن يكون.

لهذا كله لا تنفعك المقارنة الأفقية بقدر ما ينفعك سؤالان رأسيان، ماذا تضيف فوق الوصف الوظيفي اليوم، وكيف تُثبت ذلك بآثار تقاس في الإيراد أو التوفير أو الجودة أو سرعة التنفيذ، هنا يصبح التفاوض على الراتب حوارًا حول قيمة قابلة للقياس لا احتجاجًا أخلاقيًا على أرقام الآخرين، وهنا تنفع قواعد بسيطة مثل جمع سجل منجزات مختصر كل ربع سنة وربط كل منجَز بمؤشر واضح والاطلاع على متوسطات السوق من منصات موثوقة لطلب تعديلٍ معقول عند توقيتٍ مناسب، وحين لا يتاح التعديل الفوري يُطلب مسارًا زمنيًا للمراجعة بدل استنزاف النفس في مرارة المقارنة.

أما أصحاب العمل فمطلوب منهم قدر من الضبط يقي المؤسسة شوكَ اللحظات الطارئة، تحديد نطاقات معلنة لكل مستوى، شرح موجز لعوامل الفروق الزمنية بين من عُيّن أمس ومن عُيّن قبل عام، وربط الزيادات بعتبات أداء مفهومة، فبهذا تنخفض حساسية الرقم لأن السياق حاضر ومعلن، ويصبح الحوار حول أثر الفرد لا حول ظله على راتب جاره.

ويبقى السؤال، هل نملك أن ننقل طاقة المقارنة من الغيرة إلى الغاية فنسأل أين أصنع فارقًا اليوم قبل أن أسأل كم يأخذ زميلي، أم سنترك رقمًا يتيمًا يفسد علينا قيمة ما نقدّم ويحوّل الطريق المهني من بناءٍ صبور إلى سباقٍ بلا خط نهاية؟.

اقرأ أيضًا: كرم الفقراء وبخل الأغنياء